学名:Antheraea yamamai

別名:天蚕(てんさん)、ヤママユガ

英名:Japanese Oak Silk Moth(Worm)

分類:昆虫綱 チョウ目(鱗翅目)ヤママユガ科

サイズ:15㎝前後(成虫)、~10cm程度(幼虫)

時期:成虫 7~8月、幼虫 初夏

分布:全国

レッドリスト(絶滅危惧種)

・準絶滅危惧種:茨城県

・埼玉県地帯別危惧

.jpg)

.jpg)

.jpg)

概要、特徴、生き方など

成虫の特徴

大人の手のひらを広げたほどの大きさの大型の蛾です。口は無く、水一滴飲むこともありません。

7~8月の年に1回発生します。

幼虫(~蛹・繭)の特徴

幼虫はクヌギなどの葉を食べて成長します。

ヤママユの幼虫の吐く絹糸は、カイコガの絹糸よりしなやかでしわになりにくい性情があり、その希少性から『繊維のダイヤモンド』『繊維の女王』と呼ばれ、実にカイコガと比べ、繭価格で20倍、絹糸価格では100倍にもなると言われています1)2)。

自然界での役割(サイト管理者の私見です)

幼虫はクヌギなどを餌にしていることから、クヌギなどが光合成によって蓄えた栄養を、動物性の栄養に転換する役割を果たしているのではないかと考えられます。また、クヌギが繁茂しすぎることを抑える役割もあるかもしれません。

見分け方

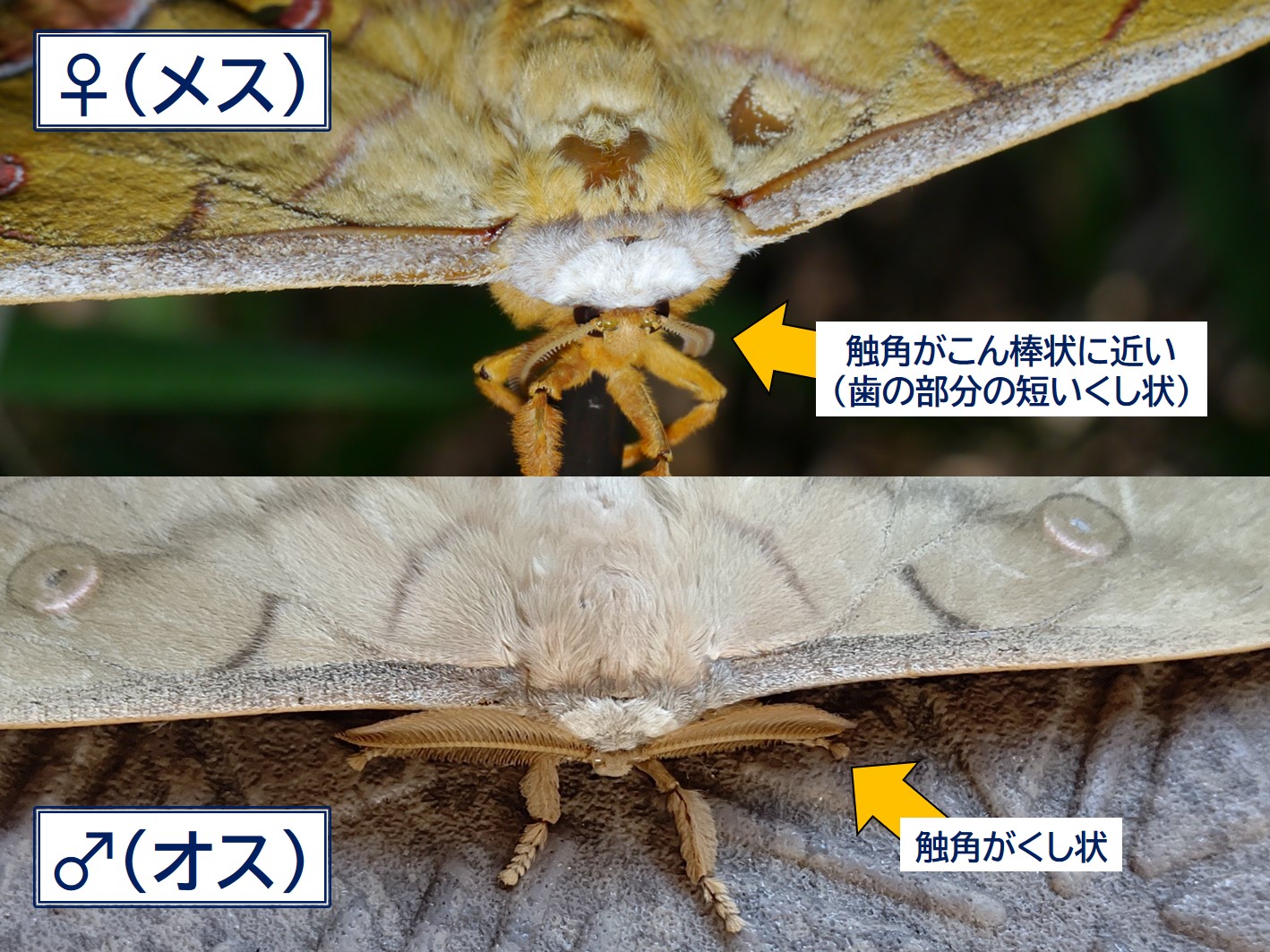

メスとオス

ギャラリーを見てもらうと分かりますが、ヤママユのメスは、翅の色が黄色味の強い色、オスは少し地味な褐色味の強い色をしていることが分かります。

ただし、翅の色は変異が多く、メスとオスどちらか悩ましい色をしている場合もあるので、触角を見ることで確実かつ簡単に見分けることができます(触角がなかなか見づらいことも多いですが…)。

メスは触角が主軸とあまり目立たない短い側枝のみなのに対し、オスは葉っぱの葉脈のように、主軸から長い側枝が髪の毛をとくクシのように出ています。

関連する生き物

◆参考文献

1 瓜田章二「天蚕絹タンパク質の機能性利用への実用的可能性」 蚕糸・昆虫バイオテック 82(2), 79-84.

2 JA長野県「繊維のダイヤモンド 穂高の天蚕糸」( https://oishii.iijan.or.jp/area/post-1880 )

コメント